全員が犯人、でも全員が探偵

ごきげんいかがですか。まんぱです。

ミステリーの魅力って、予想外の展開とそこにある論理の両立だと思います。驚きだけでは足りません。驚いたあとにしっかり納得できてこそ、読後の満足につながります。

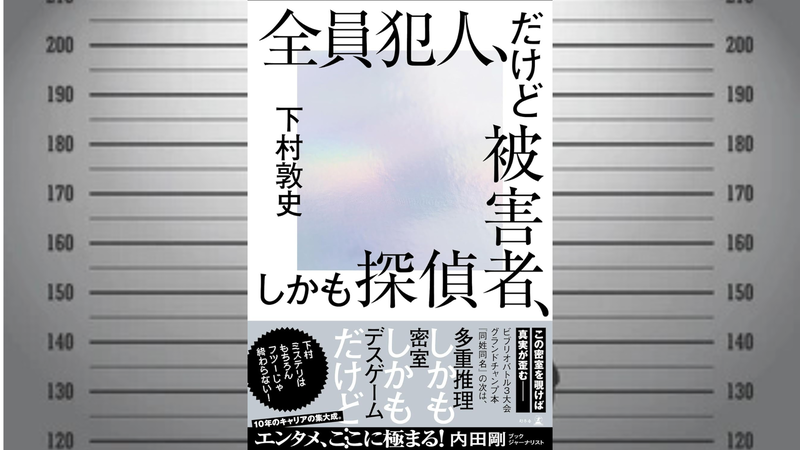

下村敦史『全員犯人、だけど被害者、しかも探偵』は、その点で最初から挑発的です。犯人と被害者と探偵が「全員」で「同一人物」。ミステリーの基本構造そのものを壊そうとしている宣言のようにも見えます。

物語は密室から始まり、七人が役割を交換していきます。この記事では、タイトルの魅力や構造への挑戦、そして作品の限界について考えていきます。ネタバレ無しを心がけた書評です。

「全員=犯人/被害者/探偵」という挑戦

本作の中心は、役割を分けるのではなく、一致させることにあります。

普通のミステリーでは役割がはっきりしています。犯人は真相を隠し、探偵は暴く。被害者は物語の始まりで、読者が悲劇性を感じる入口にもなります。この関係が緊張を生み、推理が動き出します。

しかし、本作では三つの立場が重なっています。関係の違いが消えます。ミステリーの基本にある対立の構造が溶けているように見えます。

舞台は密室。七人が閉じ込められます。ここまでは王道です。そこから犯人探しが始まります。ただ、読み進めると役割が入れ替わっていきます。全員が犯人になり、全員が被害者になり、全員が探偵になります。

ここでは探偵という言葉に、別の意味が生まれます。「誰かを追う探偵」ではなく、「自分を探る探偵」です。自己分析、秘密の告白、自分を追い詰める推理です。

こうした仕掛けは深く説明されません。ミステリーの構造を逆方向に動かす試みです。普通は「犯人は一人、探偵は外部から、証人は複数」という形が基本です。

しかし本作は、役割の完全な共有を提示します。心理的には集団の同一化にも見えますし、社会的には共犯をテーマにしたようにも思えます。

発想としては面白いです。タイトルどおりで挑戦的。ミステリーを語る仕掛けそのものに近い。

でも、その挑戦を支える論理が弱く感じました。「なぜそうなるのか」を納得させる説明が薄い。発想の面白さが先に立ち、後から必要な必然が追いついていないように感じます。

定番を逆転する意外性

本作の魅力は、定番の上に意外性を乗せているところです。密室、犯人探し、推理。読者は安心して読み始めます。でも、定番がどんどん裏返っていきます。

犯人は隠れません。全員が犯行を抱えます。動機まで共有されるようにも感じられます。読者の推理がそのまま作品の仕掛けに吸収されていくんです。推理そのものが物語の一部という形です。

これはメタミステリーに近い試みです。推理という行為自体を作品の動力にしています。ただ、現実感は弱く感じました。設定が荒唐無稽に見えます。

ミステリーは、奇抜な設定でも「そこに人が存在する」という実在感が必要です。でも、本作では仕掛けが先にあり、人物のリアリティが後ろに追いやられます。発想はいいけど感情が追いつかない。そんな印象が残ります。

どんでん返しについても同じです。ミステリーは意外性と必然が重なる瞬間が一番気持ちいい。驚きは論理の副産物という理想形です。

本作にも二度のどんでん返しがあります。驚きはあります。でも、その驚きに必然が足りません。驚きのための驚きに見えてしまいます。

読者は驚くけれど、納得できない。その差が読後に残ります。「意外だけど、理由が弱い」。そう感じる人は多いかもしれません。

本作は、構造の面白さを優先し、物語の説得力を犠牲にしているように見える瞬間があります。構造派と情緒派というミステリーの軸があるとすれば、本作は極端に構造へ寄っています。その分、人物が概念として扱われてしまった印象です。

タイトルの勝利か、物語の敗北か

この作品は、タイトルが圧倒的です。「全員犯人、だけど被害者、しかも探偵」。

この一行だけで、読者は概念的なミステリーを想像します。心理も構造も論理も巻き込まれる期待が生まれます。タイトルだけで面白そうになる。

この出発点は強い武器です。読者は本を開く前から、すでに世界に足を踏み入れています。ただ、その期待に物語が追いついているかどうかは別問題です。

下村敦史は受賞歴が多い作家です。作家性を前提に読むと、狙いが見えやすくなります。「役割が流動化する話」「個が解体される話」と読むことも可能になります。

何も知らずに読むと、単に荒唐無稽に見えてしまいます。仕掛けのための設定が先にある。結果、タイトルに負けているという感想になるのは自然です。

ミステリーは、読者との間にある信頼と裏切りで成立します。信頼できる世界があって、その上で裏切りが快感になります。本作はタイトルで信頼を引き出し、構造で裏切ります。

でも、その裏切りに必要な信頼が足りないように感じました。だから驚きが軽く感じられてしまいます。挑戦はいいのですが完成度が惜しい、と感じる人は多いでしょう。

ミステリーの枠組みを壊そうとする作品には必ず賛否が生まれます。古典的なミステリー観で見れば敗北に感じますが、実験的な小説として見れば勝利です。どの視点を持つかで評価が大きく変わる作品です。

終わりに

『全員犯人、だけど被害者、しかも探偵』は、ミステリーの前提を壊す挑戦です。犯人、被害者、探偵の一致という逆説は、ジャンルの根本に手を伸ばしています。本作はタイトルが核であり、ミステリーをどう読むかを問う試みでもあります。

ただ、意外性が現実感を上回ってしまい、仕掛けが荒唐無稽に見えました。どんでん返しはあります。でも、その意外性に重みが足りない。納得に届きません。

タイトルへの期待が大きいだけに、作品がその約束に応え切れていない印象もあります。でも、発想そのものは面白い。本作はミステリーの可能性を考えるうえで、一つの問いになる作品だと思います。

「犯人は誰か」ではなく、「犯人とは何か」を問う作品です。完成された答えよりも、ジャンルを揺さぶる刺激です。読者にとっては、その刺激をどう受け止めるかが読み方の楽しみになるはずです。

読書っていいものですね。